計算機(けいさんき)シミュレーション結果(けっか)

小林(こばやし)ら(Earth Planets and Space 誌(し)、2002)は月面表層(げつめんひょうそう)を模擬(もぎ)する地形(ちけい)を計算機上(けいさんきじょう)に作(つく)り出(だ)し(右図参照(うずずさんしょう))、「かぐや」が軌道(きどう)に沿(そ)いつつサウンダー観測(かんそく)を行(おこな)う観測(かんそく)のシミュレーションを実施(じっし)しました(左図(さず))。縦軸(たてじく)に見(み)かけの深(ふか)さ、横軸(よこじく)には観測位置(かんそくいち)を表(あらわ)し、レーダエコー信号(しんごう)の強度(きょうど)をカラー表示(ひょうじ)にて示(しめ)します。2次元(じげん)プロットすると大(おお)きなクレータからのレーダエコー信号(しんごう)は双曲線状(そうきょくせんじょう)に出現(しゅつげん)し、また無数(むすう)にある小(ちい)さなクレータからのレーダエコー信号(しんごう)はランダムな信号(しんごう)として表面付近(ひょうめんふきん)に現(あらわ)れています。一方(いっぽう)、地下(ちか)の反射面(はんしゃめん)からのレーダエコー信号(しんごう)は、ほぼ等(ひと)しい深(ふか)さを保(たも)ったまま連続的(れんぞくてき)(トレースの連続性(れんぞくせい))に現(あらわ)れます。このようにエコー信号(しんごう)の出現特性(しゅつげんとくせい)を分析(ぶんせき)して、地下(ちか)エコー信号(しんごう)を判定(はんてい)することができます。なお、見(み)かけの深(ふか)さとは、レーダエコー信号(しんごう)の伝搬速度(でんぱんそくど)を光速(こうそく)と仮定(かてい)し、算出(さんしゅつ)したものです。

月(つき)レーダサウンダー観測結果(かんそくけっか)

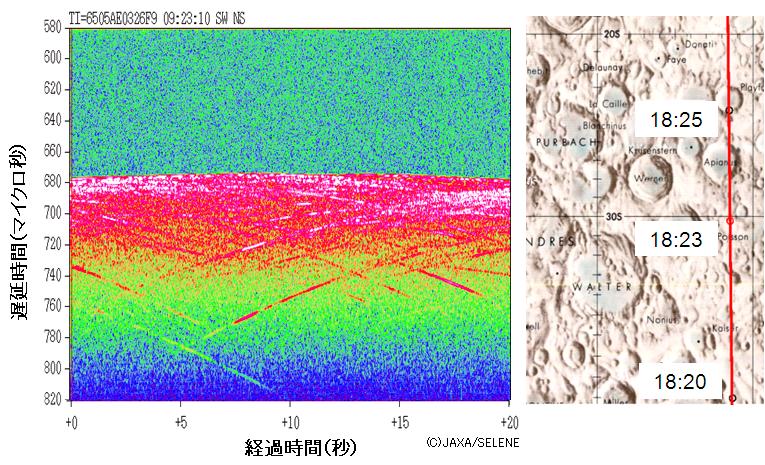

平成(へいせい)19年(ねん)11月(がつ)20日(か)18時(じ)22分(ふん)50秒(びょう)から18時(じ)23分(ふん)10秒(びょう)の20秒間(びょうかん)における観測(かんそく)データ並(なら)びにかぐやの軌道(きどう)。ポアソン(Poisson:30.4S/10.6E)付近(ふきん)

縦軸(たてじく)にエコーの遅延時間(ちえんじかん)を、横軸(よこじく)には月(つき)の表側(おもてがわ)の中央部(ちゅうおうぶ)、南半球(みなみはんきゅう)の中緯度地域(ちゅういどちいき)の高地上空(こうちじょうくう)を飛翔(ひしょう)する、かぐやの軌道(きどう)に沿(そ)った観測時間(かんそくじかん)(観測位置(かんそくいち))を示(しめ)す。

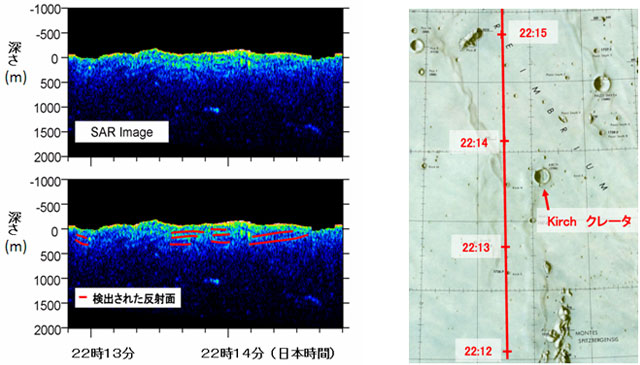

雨(あめ)の海(うみ)北東部(ほくとうぶ)Kirchクレータ(39.2N/5.6W 直径(ちょっけい)11km(きろめーとる))付近(ふきん)の解析結果(かいせきけっか)

平成(へいせい)19年(ねん)11月(がつ)21日(にち)22時(じ)13分(ぷん)から22時(じ)15分(ふん)(日本時間(にほんじかん))に得(え)られた解析結果(かいせきけっか)。

左上(ひだりうえ)の図(ず)では、衛星直下(えいせいちょっか)の比較的(ひかくてき)浅(あさ)い領域(りょういき)に焦点(しょうてん)を当(あ)て、深度(しんど)500m(めーとる)程度(ていど)まで存在(そんざい)する反射面(はんしゃめん)を合成開口処理(ごうせいかいこうしょり)により検出(けんしゅつ)した結果(けっか)を示(しめ)しています。左下(ひだりした)の図(ず)には左上(ひだりうえ)の画像中(がぞうちゅう)に同定(どうてい)された反射面(はんしゃめん)※をなぞった線(せん)が書(か)き込(こ)まれています。測線長(そくせんちょう)は約(やく)180km(きろめーとる)(”かぐや”が2分間(ふんかん)で移動(いどう)する距離(きょり))なので、これらの反射面(はんしゃめん)はほぼ水平(すいへい)に横(よこ)たわっていることになります。こうした反射面(はんしゃめん)が上下(じょうげ)に平行(へいこう)に存在(そんざい)することは、地下(ちか)に地層群(ちそうぐん)が存在(そんざい)することを示(しめ)しています。

※反射面(はんしゃめん)とは、性質(せいしつ)が急変(きゅうへん)する場所(ばしょ)が連(つら)なっている地下(ちか)の境界面(きょうかいめん)のことです。また、深(ふか)さのゼロ点(てん)は、月重心原点中心(つきじゅうしんげんてんちゅうしん)の半径(はんけい)1737.4km(きろめーとる)の球面(きゅうめん)を基準(きじゅん)にしています。